个人简介

- 刘芳宇于2020年从南华大学软件工程专业获工学学士学位,于2023年从上海大学计算机应用技术专业获工学硕士学位,他目前正在中国科学院大学攻读计算机应用技术专业博士学位。他目前的研究兴趣包括生物医学信号处理、传感器信息融合、可穿戴健康监测设备、医学图像分析和机器学习。

研究方向

- 生物医学信号处理

- 传感器信息融合

- 可穿戴健康监测设备

- 医学图像分析

- 机器学习

教育背景

- 2023.09 - 现在 :工学博士,计算机应用技术,中国科学院深圳先进技术研究院,中国科学院大学

- 2020.09 - 2023.06:工学硕士,计算机应用技术,计算机工程与科学学院,上海大学(推荐免试研究生)

- 2016.09 - 2020.06:工学学士,软件工程,计算机学院 / 软件学院,南华大学(卓越工程师教育培养计划)

工作经历

- 2023.09.19 - 2024.05.07:华大基因联合培养学生

- 2019.11.15 - 2020.02.15:核工业工程研究设计有限公司实习生

参与项目

-

题目: 面向个体化运动健康的可穿戴智能感知与计算方法研究 [Link]

来源: 深圳市协同创新科技计划-国际科技合作项目

时间: 2023 - 2025

职责: 学生参与

-

题目: 基于张量的阿尔兹海默症多模态数据融合与因果推理及可解释辅助诊断 [Link]

来源: 国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”重点专项

时间: 2024 - 现在

职责: 学生参与

近期论文 [全部]

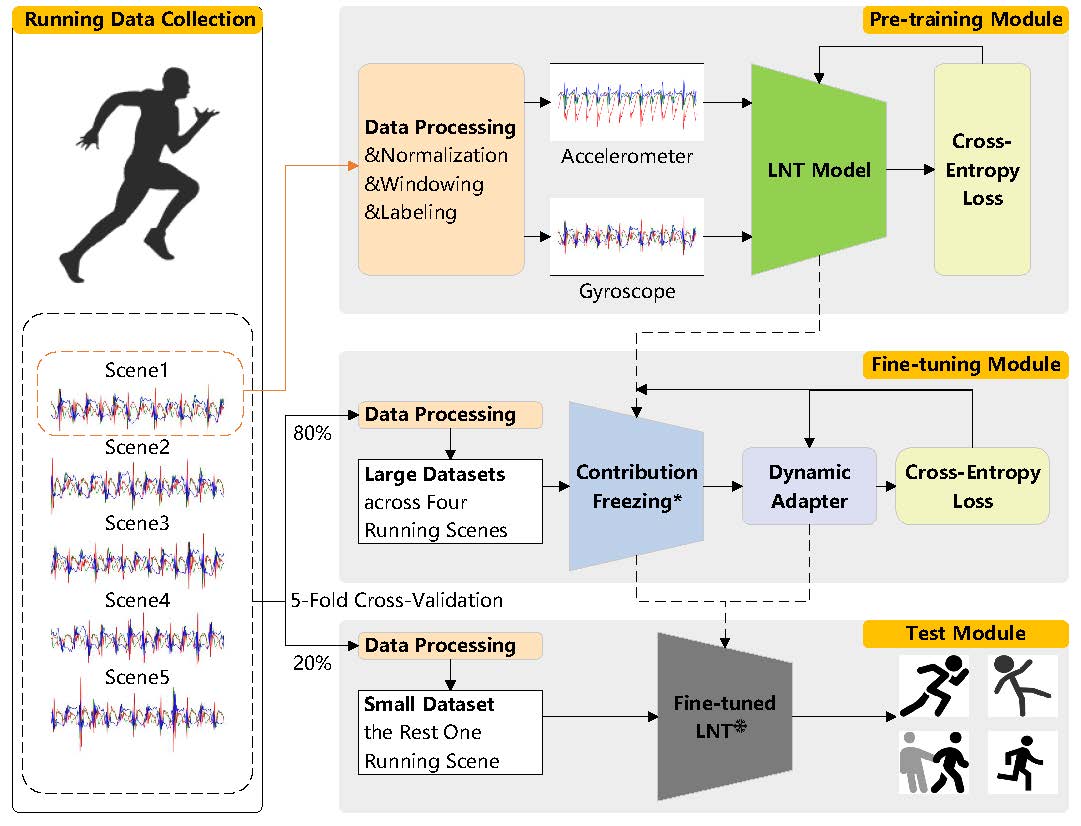

本文针对穿戴式惯性传感器检测异常跑步姿态时存在的跨场景适应性差和计算复杂度高的问题,提出了一种跨场景迁移学习框架(CSTL)。该框架分为预训练和微调两阶段:预训练阶段采用轻量化归一化Transformer(LNT)模型,基于单一场景数据提升初始识别精度;微调阶段通过贡献引导的参数冻结和动态适配器策略,将预训练模型迁移至五种跑步场景,并结合留一交叉验证评估性能。实验表明,仅需10轮微调即可在跨场景测试中达到87.01%的准确率,显著优于非迁移学习方法,实现了精度与效率的最佳平衡。该方案有效提升了异常跑步姿态检测在真实场景中的适应性和鲁棒性。

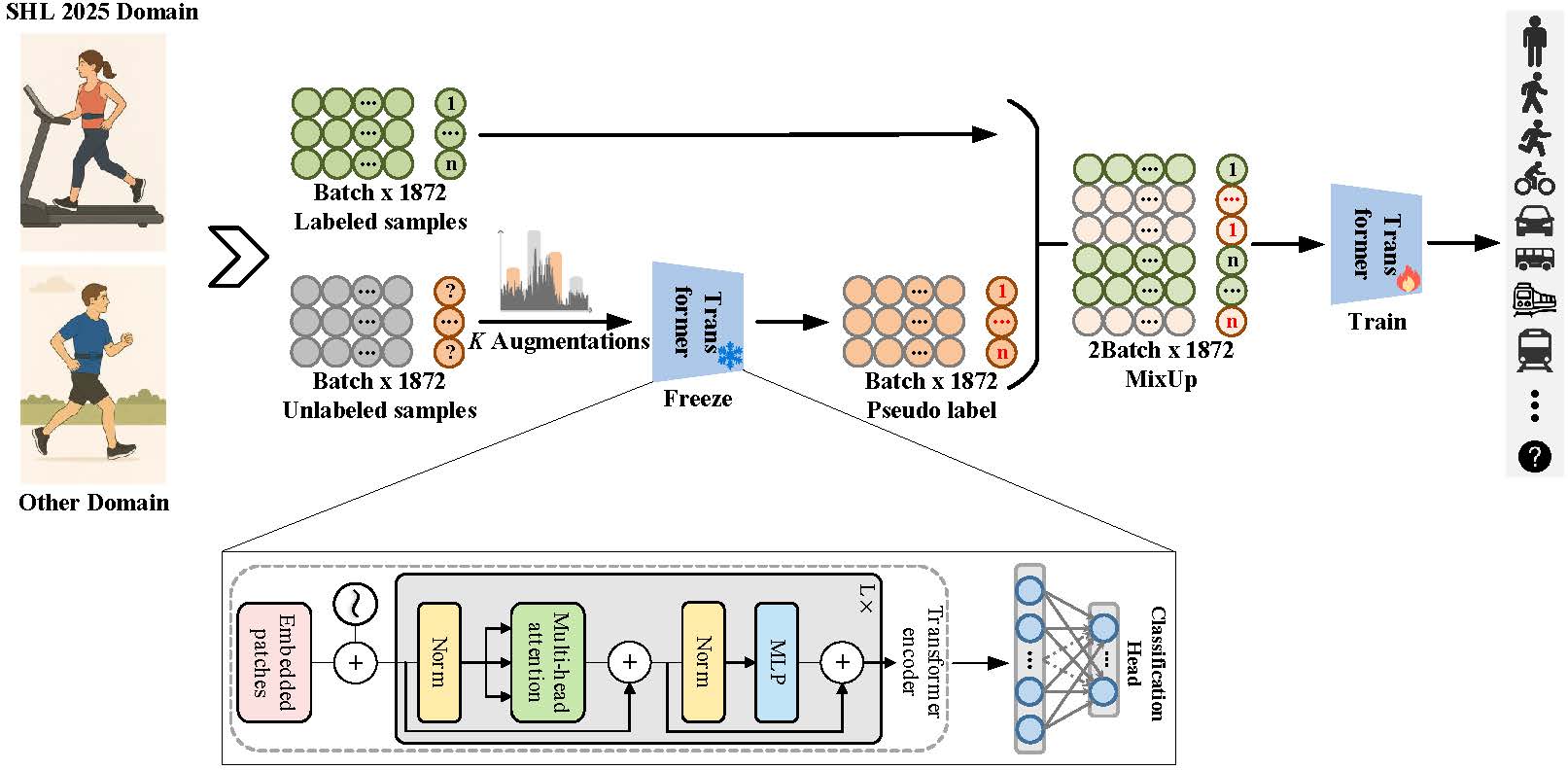

利用可穿戴惯性传感器进行跨领域人类活动识别仍是一项具有挑战性的任务,特别是在靶区领域缺乏标注数据的场景下。为此,我们团队(SIAT-BIT)提出了一种基于MixMatch的半监督学习框架,用于运动与交通方式识别。该方法融合了来自多个公共HAR数据集的标注数据,以及苏塞克斯-华为运动交通识别挑战赛任务2(Kyutech IMU)中的未标注数据。该框架通过整合伪标签生成、数据增强、软标签锐化和跨样本混合技术,有效缓解了领域游走性和标签稀缺问题。实验结果表明,所提方法在任务2中取得了76.8%的准确率和76.5%的F1分数,证实了其在无需依赖靶区领域标签的情况下,对现实世界跨领域活动场景建模的有效性。

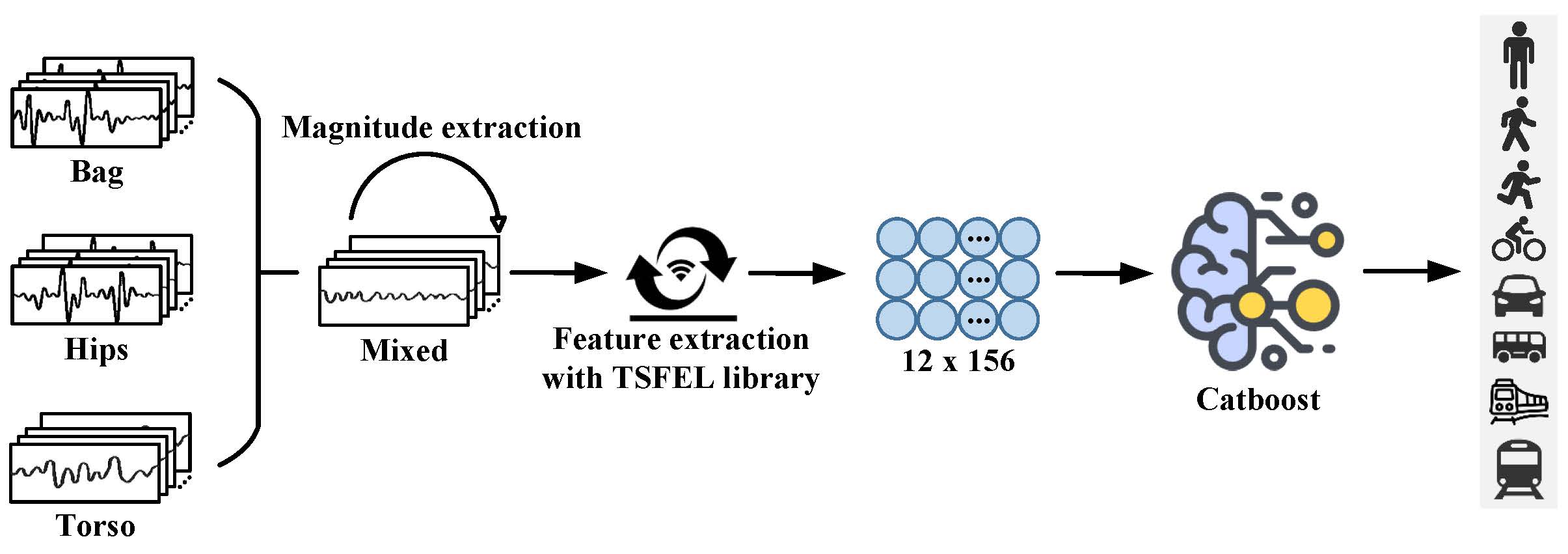

人类活动识别技术已广泛应用于移动分析、移动健康和智能感知领域。然而现有HAR算法仍面临传感器模态缺失、设备放置位置差异及模型泛化能力有限等挑战。为解决这些问题,苏塞克斯-华为运动识别挑战赛(SHL)提供了用于算法开发的复杂真实场景数据集。本研究团队(SIAT-BIT)提出基于人工特征工程的分类框架,从加速度计、陀螺仪和磁力计的三轴信号及其振幅等12个通道中提取156个统计特征、时域特征和频域特征。实验结果表明,该方法在多种设备放置场景下均表现出强大的识别性能,在验证数据集上取得71.4%的准确率和71.8%的F1分数,证实了该方法的有效性与高效性。

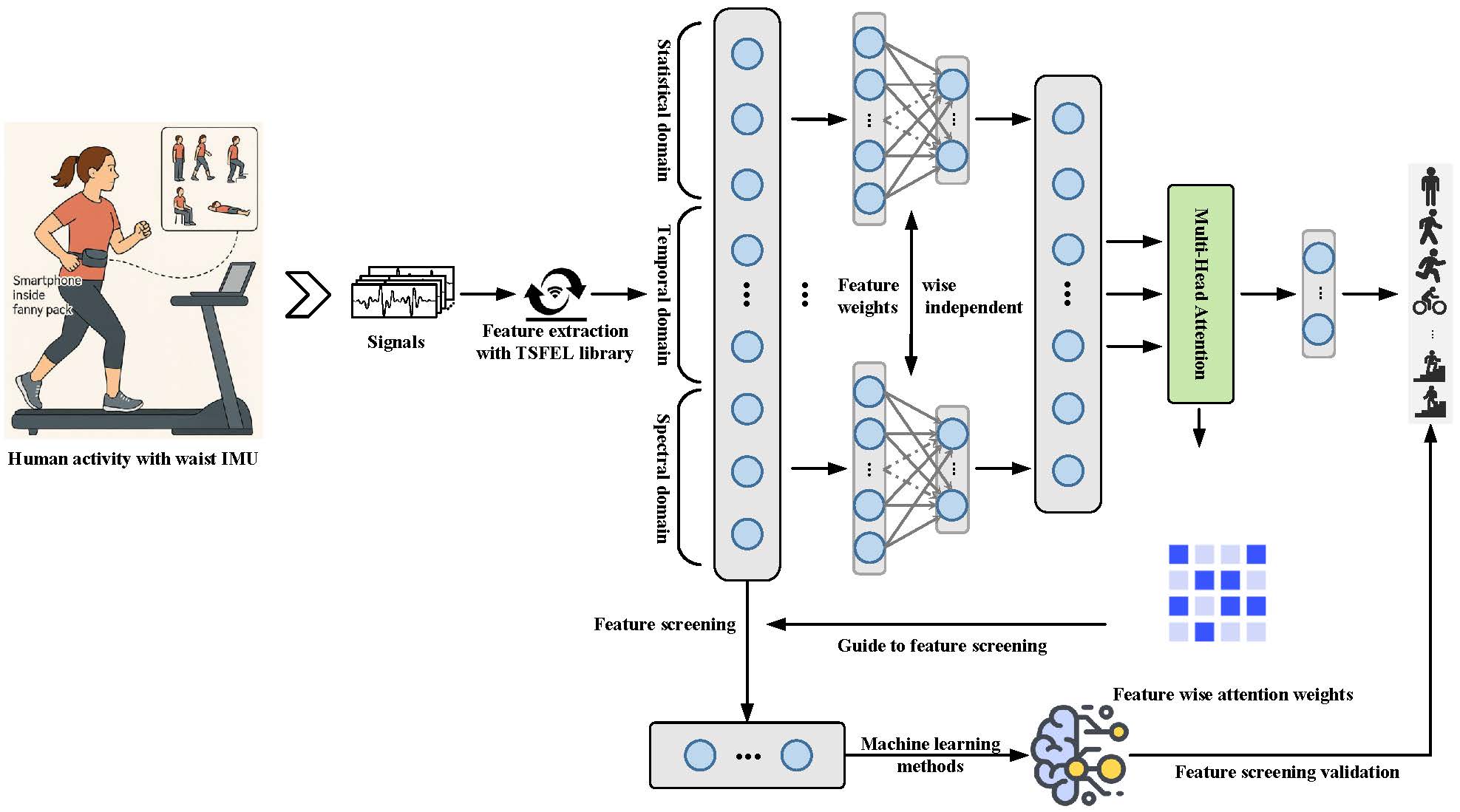

基于可穿戴传感器的人类活动识别(HAR)在医疗监护、健身监测和智能环境等普适计算应用中至关重要。传感器HAR面临高维多通道时序数据中冗余或无关特征降低性能和可解释性的挑战。我们提出一种多头注意力引导的轻量级特征筛选框架来解决该问题。模型采用通道独立的线性层提取各传感器通道的局部表示,再利用多头注意力模块动态评估跨通道特征重要性。该方法能突出信息性成分同时抑制噪声和冗余。在KU-HAR数据集上,我们的方法仅用60个精选特征就实现了96.0%的准确率。所选特征还为特征选择、模型简化和多模态传感器融合的未来研究提供了重要参考。

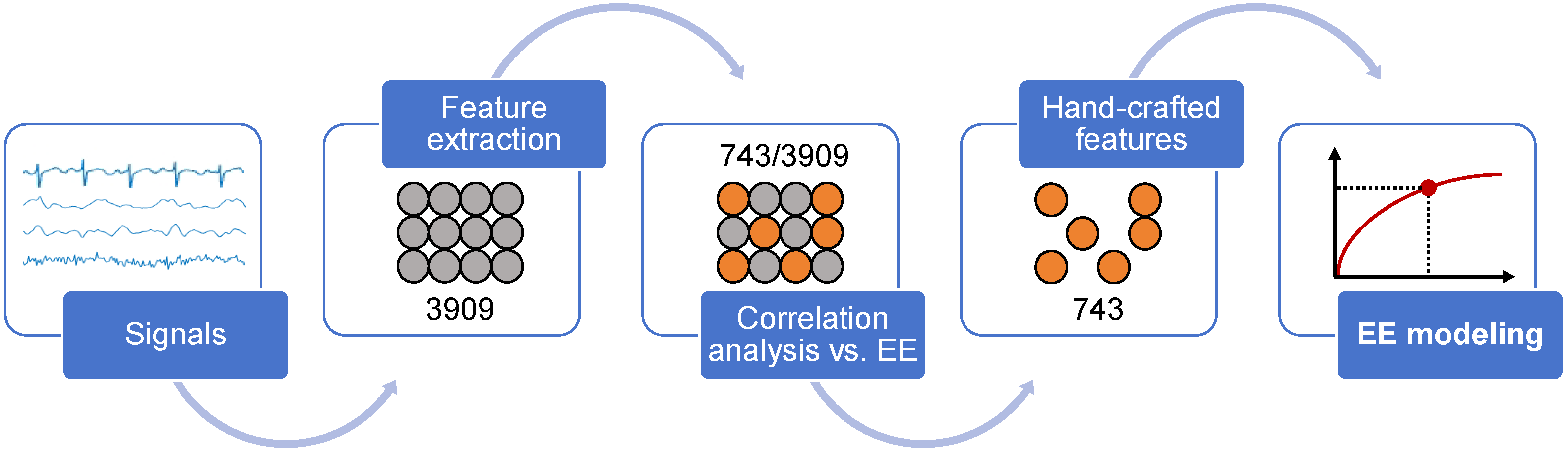

本研究针对基于深度学习的可穿戴能耗监测方法可解释性不足的问题,开发了基于可解释回归算法的跑步能耗实时预测模型。通过从人口统计、身体活动和生理指标三维度分析特征,创新提出手工特征选择方法筛选出743个关键特征。在多种机器学习算法中,梯度提升树(GBR)表现最优(CC=0.970,RMSE=1.004,MAE=0.729)。该研究不仅实现了高精度实时能耗预测,其"手工特征+可解释算法"的建模思路也为运动监测领域提供了新范式。

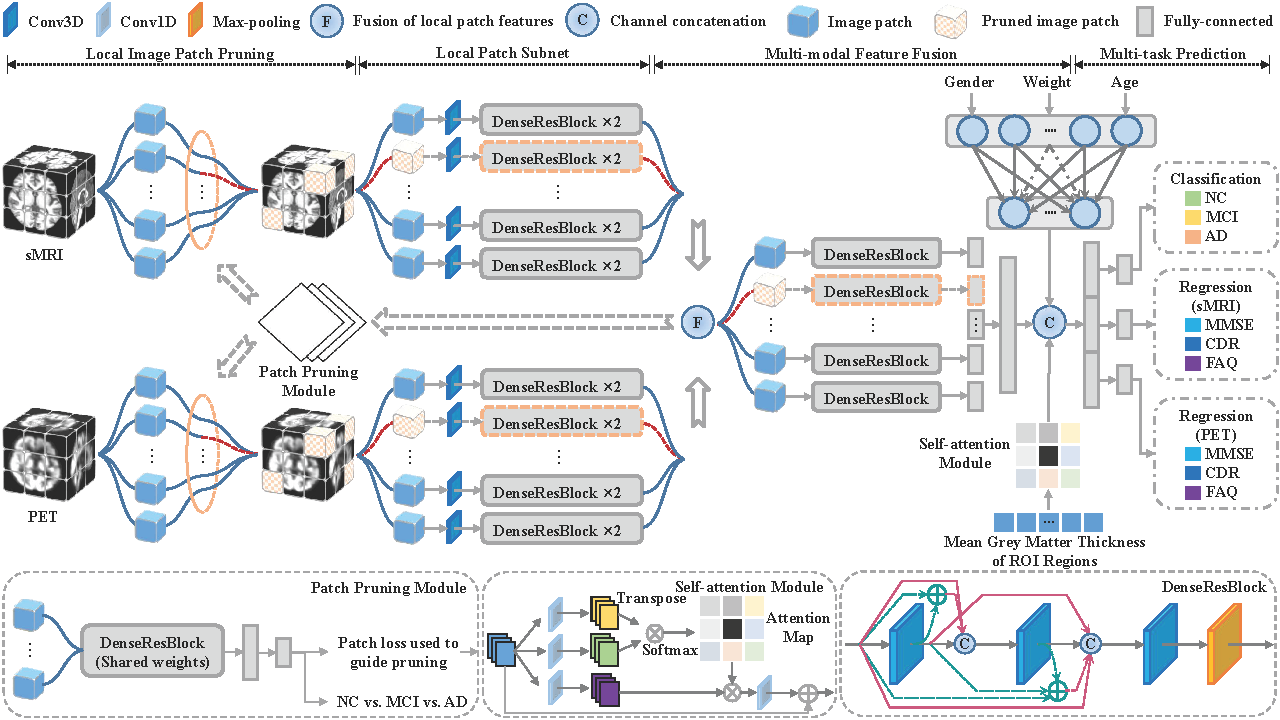

本研究针对脑部疾病诊断和临床评分预测中的关键问题,提出了一种创新的多任务联合学习网络(MTJLN)。该方法通过将脑图像划分为216个覆盖所有潜在病变区域的局部图像块,并采用图像块剪枝算法自动筛选信息丰富区域,克服了传统方法需要预先确定判别性位置的局限。创新地在中间层融合基于图像块的细粒度多模态特征和粗粒度非图像特征,充分利用了多模态信息与多任务变量间的内在关联。特别设计的加权损失函数使不完整临床评分的受试者也能参与训练,显著提高了数据利用率。基于ADNI数据库842名受试者的实验验证了该方法在病理分期和临床评分预测方面的有效性,为脑部疾病的精准诊断和进展评估提供了新方案。

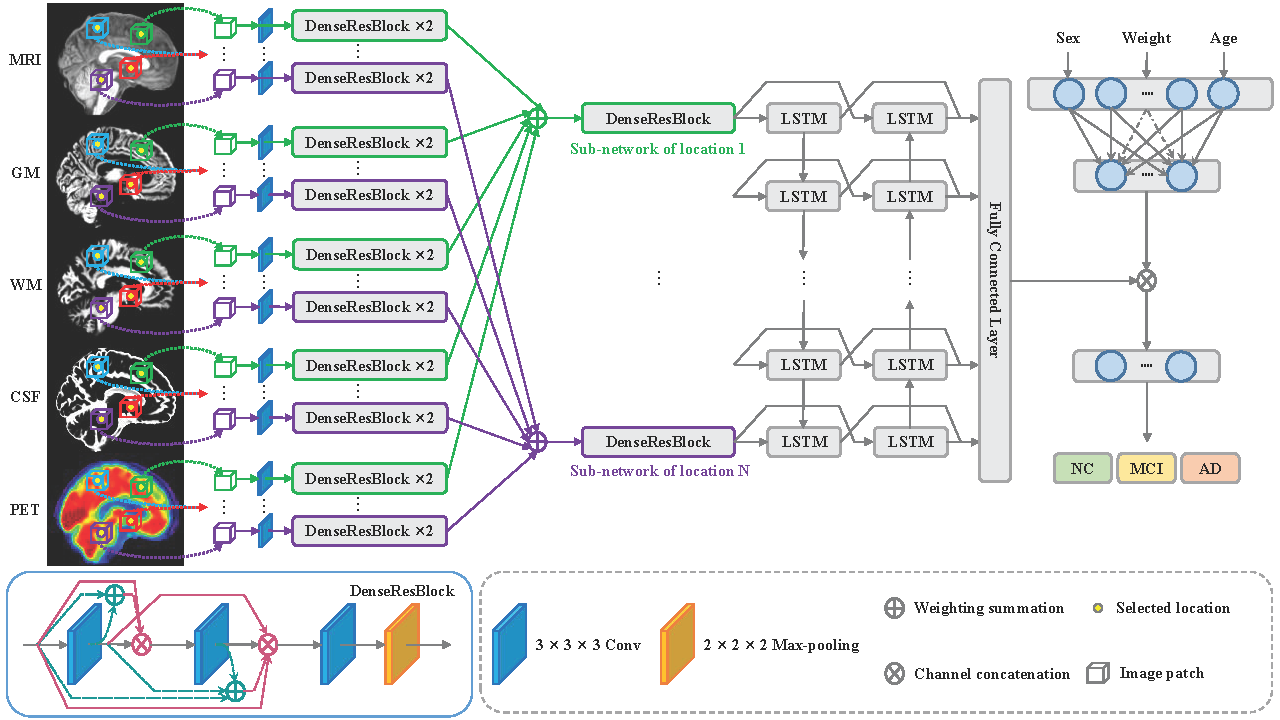

本研究针对阿尔茨海默病(AD)诊断中单模态方法的局限性以及传统图像块方法的空间信息丢失问题,提出了一种基于图像块的深度多模态学习框架(PDMML)。该框架采用无先验知识的判别性位置发现策略自动筛选病变区域,避免了传统解剖标志检测方法的专家依赖性和病灶漏检;通过在图像块层级融合多模态特征捕获多维度疾病表征,并联合学习局部图像块以保留空间结构信息,解决了图像块展平导致的信息损失问题。基于ADNI数据库842例受试者的实验验证表明,该方法在关键区域定位和疾病诊断方面均显著优于现有方法,为早期轻度认知障碍(MCI)的计算机辅助诊断提供了更优解决方案。

学术服务

审稿人

- IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics期刊的审稿人

- Knowledge-Based Systems期刊的审稿人

- Scientific Reports期刊的审稿人

- The Journal of Supercomputing期刊的审稿人

- The 21st IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC 2024)会议的审稿人

志愿者

- The 15th ACM Conference on Bioinformatics, Computational Biology, and Health Informatics (ACM BCB 2024)会议的志愿者

- “中国科学院第二十届公众科学日”大型公益科普活动志愿者

荣誉奖项

- 2020, 湖南省优秀毕业生

- 2020, 南华大学2020届优秀毕业生